近期,我院王浩教授、余良研究员团队联合中国科学技术大学汪苏靖教授课题组、罗格斯大学李静教授课题组在超微孔材料(孔径小于7埃)材料领域取得重要进展,相关研究成果以Building ultramicroporous zirconium metal‒organic frameworks with ligands of high coordination density through a reticular approach为题发表在《Nature Chemistry》上:https://doi.org/10.1038/s41557-025-01836-6

超微孔材料(孔径小于7埃)在催化、分离及电池技术等工业应用中具有关键作用。尽管当前主流材料(如碳材料、金属氧化物、聚合物和沸石)具备广泛适用性,但其存在固有缺陷:孔道结构缺乏有序性与均一性、孔环境难以精准调控、结构信息不明确,以及对构效关系的认知有限。近几十年来,高结晶性无机-有机杂化材料的出现为解决这些问题提供了新思路。其中,网状化学的发展推动了超微孔金属-有机框架(MOFs)的突破,这类材料不仅展现出前所未有的结构多样性、高功能化潜力,更在多项应用中实现性能跃升。这一进展不仅革新了该领域的研究范式,更为传统超微孔材料无法实现的创新应用开辟了道路。

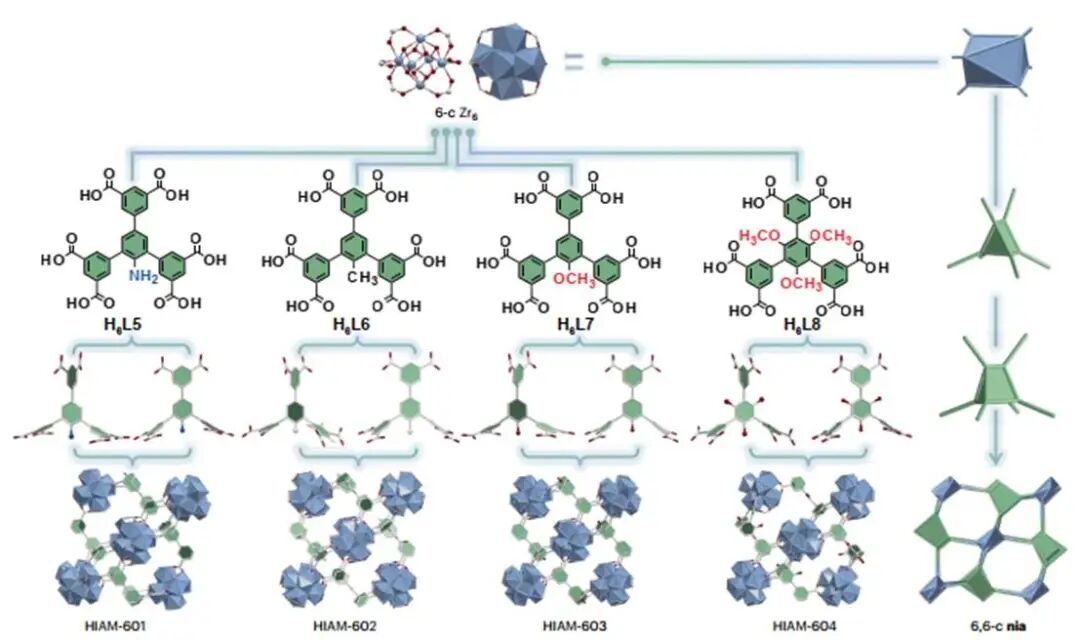

具有均一孔径的超微孔固体的理性设计与合成仍是一项重大挑战,但这些材料对于物理化学性质相似分子的选择性筛分至关重要。本文报道了由高配位密度的间苯二甲酸基八齿/六齿羧酸连接体与低配位数(4、6、8)Zr6节点构筑的十种锆基金属有机框架材料。这些材料在无机节点几何构型、配体连接方式、结构拓扑、框架稳定性及超微孔特性方面展现的多样性,揭示了连接体几何结构与功能化对材料吸附性能调控的关键作用。此类超微孔固体在工业相关烃类分离领域具有应用潜力,其中HIAM-802和HIAM-601能基于支链分子尺寸排阻效应实现己烷异构体的高效分离。突破性实验验证了其分离性能,并通过密度泛函理论计算阐明了吸附机制。

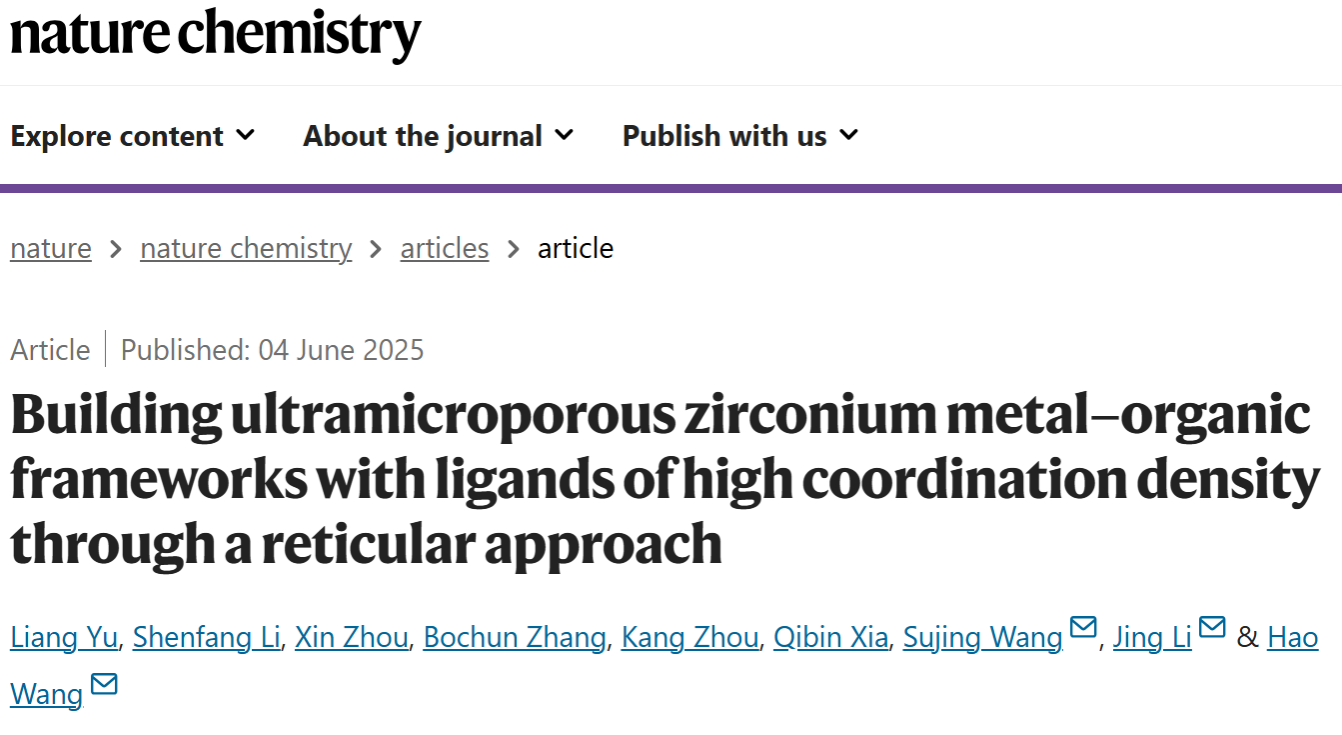

图1 基于八羧酸配体构建的HIAM-801至HIAM-806晶体结构

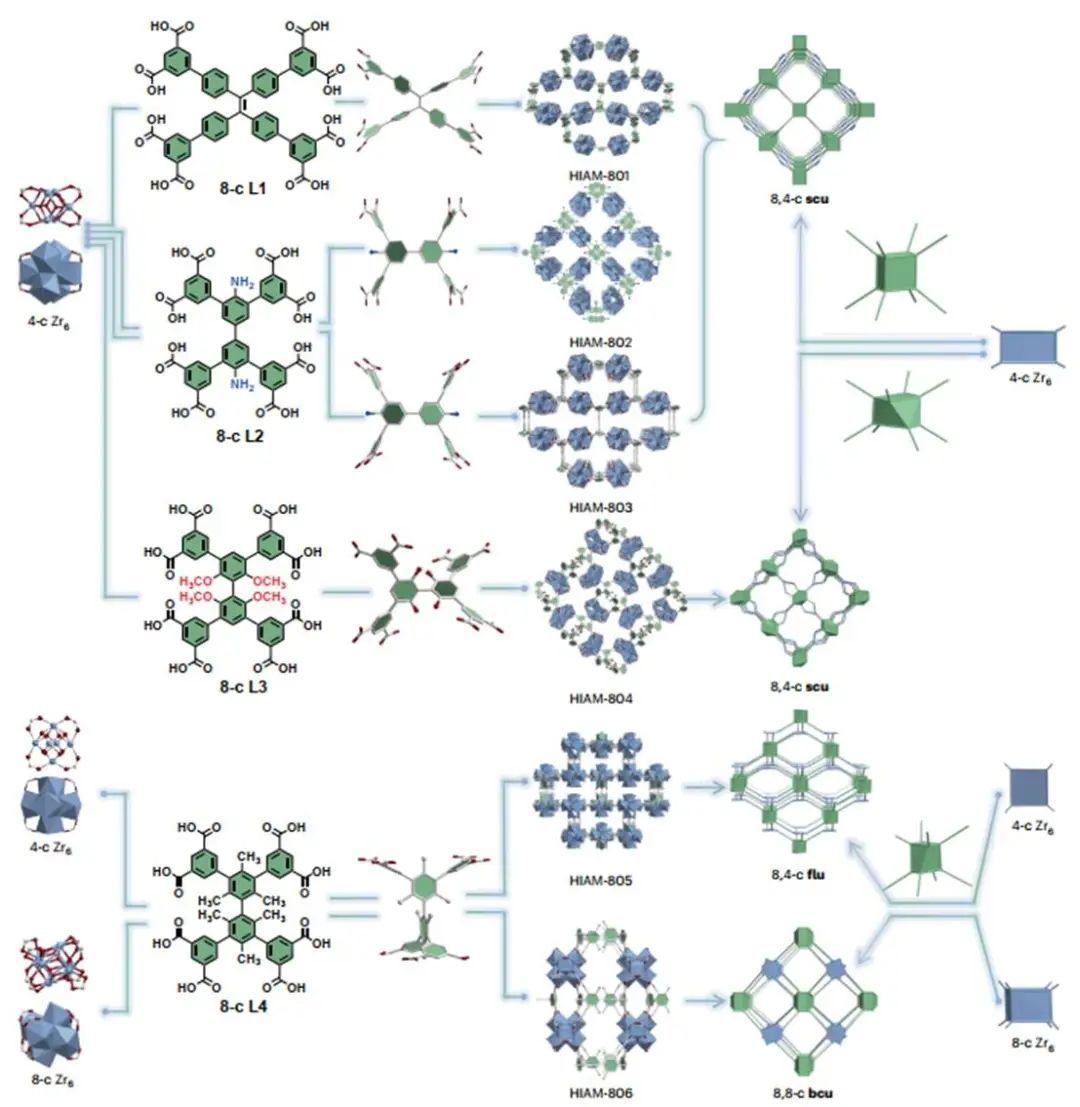

图2 基于六羧酸配体构建的HIAM-601至HIAM-604晶体结构

图3 HIAM-802与HIAM-601的吸附机理

通过采用全面的配体设计策略,本研究成功开发出基于高连接密度有机连接体的超微孔锆基MOF材料平台。所构建的Zr6-MOFs展现出卓越的结构稳定性,其孔径尺寸完美适配工业重要烷烃混合物的分离需求。作为性能验证,本研究证实了具有高稳定性和独特孔径结构的HIAM-802与HIAM-601能通过选择性分子筛分效应,高效区分己烷异构体的支链化程度差异。这一成果凸显了网状化学在精准设计孔隙结构与功能化MOFs方面的深远影响。更重要的是,本研究提出了构建小孔径锆基MOFs的有效配体设计策略,并建立了定制化材料合成的通用方法学。这种整体性研究方法不仅推动了MOF合成技术的发展,更为开发高性能分离材料开辟了新路径。该材料设计策略具有向更广泛网状化学结构体系拓展应用的潜力,特别是以分子构筑单元为核心组分的材料体系。