近期,我院李竞白副教授团队在10天内发表了3篇Nature系列期刊,相关成果分别发表在Nature Materials、Nature Synthesis和Nature Energy。

倒置(p-i-n结构)钙钛矿太阳能电池因其固有的稳定性和与串联结构的兼容性,已成为钙钛矿光伏商业化的重要技术路线。近年来,通过晶体调控、界面工程和缺陷钝化等策略,其认证效率已提升至26.54%,媲美传统n-i-p结构电池。在钙钛矿组成中,FA1-xCsxPbI3(FA为甲脒)因其近乎理想的带隙和进一步提升效率的潜力而备受关注。然而,溶液加工过程中晶体的不可控成核、生长和结晶常导致晶体取向紊乱,影响电荷传输和器件稳定性。现有添加剂如二甲亚砜(DMSO)和甲基氯化铵(MACI)虽可调节结晶动力学,但可能引入孔洞或二次相。此外,缺陷钝化分子往往难以均匀分布或有效调控晶体生长。因此,开发一种能同步调控成核、取向和缺陷抑制的整体策略,是实现倒置钙钛矿太阳能电池性能突破的关键。

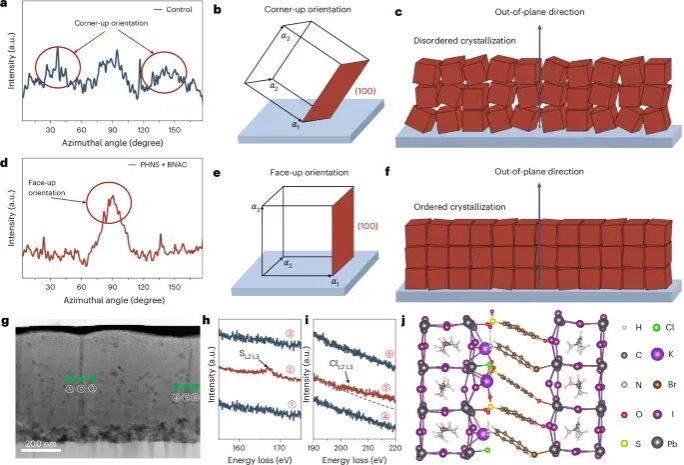

鉴于此,华中科技大学陈炜/刘宗豪、北京工业大学卢岳、深圳职业技术大学李竞白团队合作提出了一种基于芳香相互作用的双分子策略,通过引入6-羟基-2-萘磺酸钾(PHNS)和6-溴萘-2-胺盐酸盐(BNAC),协同调控FA0.95Cs0.05PbI3钙钛矿的结晶过程。PHNS中的羟基和磺酸基与Pb²⁺配位,BNAC中的铵基占据FA⁺位点,两者萘环之间形成紧密的芳香堆叠,促使晶体沿(100)面实现有序的面外取向生长。该策略显著提升了晶体质量、缺陷钝化效果和载流子传输性能,使倒置钙钛矿太阳能电池的功率转换效率达到27.02%(认证效率26.88%),并在连续光照下运行2000小时后仍保持98.2%的初始效率。此外,孔径面积为11.09 cm²的倒置微型模块实现了23.18%的认证稳态效率,全钙钛矿串联太阳能电池的认证效率达29.07%。相关研究成果以题为“Aromatic interaction-driven out-of-plane orientation for inverted perovskite solar cells with improved efficiency”发表在最新一期《Nature Energy》上。

图1 钙钛矿晶体生长机理

研究通过PHNS与BNAC之间的芳香相互作用,成功实现了钙钛矿晶体成核、取向生长与缺陷钝化的协同调控。该双分子策略不仅诱导了高度有序的面外(100)取向,还显著提升了薄膜的结晶质量和载流子传输性能,使倒置钙钛矿太阳能电池在效率与稳定性方面均取得突破。器件在27.02%的高效率下仍具备优异的操作稳定性,微型模块与串联电池的认证效率进一步证明了该策略的可扩展性与应用潜力。该工作为钙钛矿光伏器件的晶体生长调控与缺陷管理提供了新范式,为实现高效率、高稳定性的钙钛矿商业化器件开辟了可行路径。